千代田三番町1号館ロビーおよび町田図書館において大江文庫の展示内容を、各キャンパスの展示を入れ替え、更新いたしましたので、ぜひご覧ください。

【千代田三番町1号館ロビー展示】大江文庫所蔵 風刺画の実物展示(物価高を風刺した錦絵)

現在、私たちの社会も物価高騰で悩まされていますが、江戸時代にも同様のことがたびたびありました。幕末の開国の影響など、社会状況が不安定な中で、物価が上昇し、民衆による米屋の打ち壊しなどが起こりました。この展示では、大江文庫が所蔵する江戸末期に描かれた物価高に関する風刺画を紹介します。風刺画とは、社会や人物などへの不満などを遠回しに、皮肉をこめて描いた絵です。

①富士山諸人参詣之図 慶応元年(1865) 一雄国輝(二代 歌川国輝)

富士参詣は、富士山を信仰する人びとで講が作られ、江戸時代から民衆信仰として広まりました。この絵は、富士参詣の様子を描いた絵ですが、その背中や笠に文字が描かれています。富士山に登っている人びとの背中の商品は値上がりしたもの、参詣が終わって山を下っている人の着物などに描かれているのは、物価が下がった商品ともいわれているようです。味噌や大豆、桶、しほ(塩)、紙などは登る人に描かれています。いっぽう、下山の人びとには、油、竹、香物などがみえますが、薄くなってはっきりしないものもありますが、探してみて下さい。

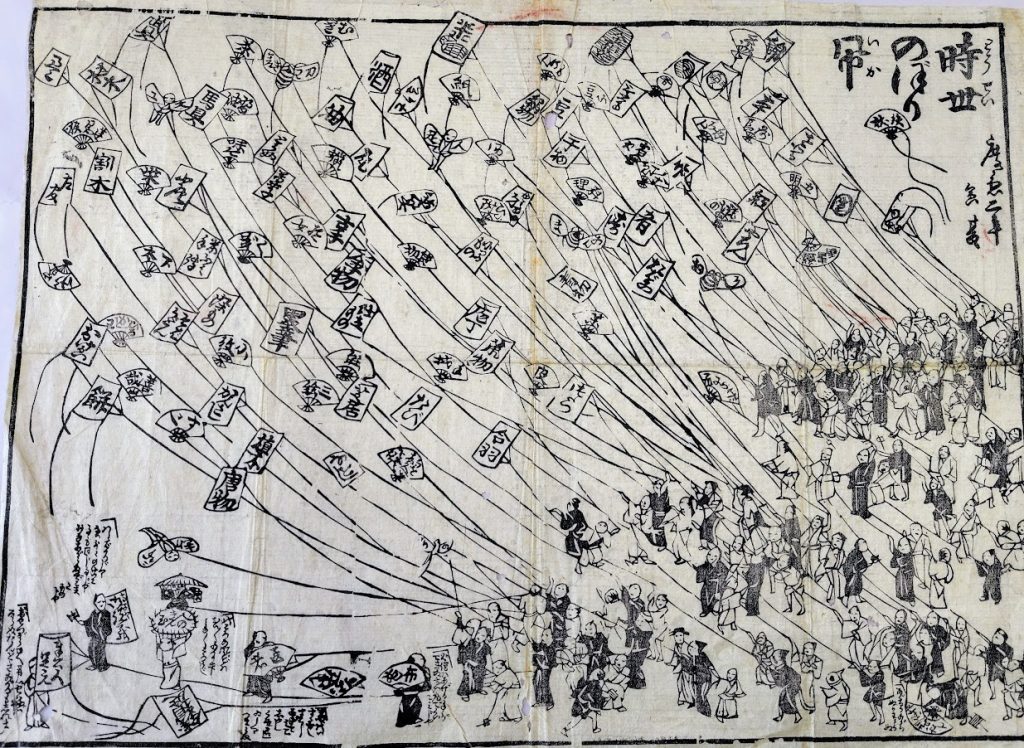

②時世(とうせい)のぼり凧(いか) 慶応2年(1866)

これは、凧の絵に値上がりした商品名を書いてあげている図です。高くあがった凧ほど物価が高騰したことを示しているようです。米、むぎ、茶、酒などは高いようですし、食べ物以外では、紙、絹物、本、人足などの人件費も高騰していることがわかります。油は、おそらく灯火用の油が中心だと思われます。ここでは高騰していますが、富士山の参詣では、下山している人に書かれています。一つずつ当時の物価と照らし合わせてみると、面白いことが発見できるかもしれません。大江文庫の画は、色がありませんが、調べてみると青と肌色などの色つきのものがあったことがわかります。

③樹上商易諸物価引下図 慶応元年(1865)重政(三代 歌川広重)

この図は、値上がりした商品を木の上から引きずりおろそうと綱を引いている図です。右上に米俵が見えます。米はいつの時代も主食として欠かせないものでしたので、米騒動も起きたのでしょう。酒、紙などが高騰していたことは、たこあげの図と同様です。木の幹のところには、二八そば、大蒲焼、すし、豆腐なども値上がりしたことを示しています。左から3人目の人の頭の上に「ぶた」とみえるのは、豚のことでしょう。とくに幕末には豚鍋が流行したようです。

【町田図書館展示】大江文庫所蔵 開化期の錦絵実物展示(着物と洋服、伝統的な日本髪と新しい束髪)

明治維新後の日本社会は、西洋文明を輸入、模倣して急速な近代化がはかられました。明治4(1871)年には男性に対して断髪令(散髪(さんぱつ)脱刀令(だっとうれい))が出され、男性の断髪・洋服姿は文明開化のシンボルとなり急速に浸透していきました。女性の洋装化は進まず、明治16年(1883)に鹿鳴館が建てられると、貴族や上流階級に洋装が取り入れられるようになって、西洋風の髪型が結われるようになっていきます。開化的な女性が進んで取り入れ、やがて東京を始めとする都市圏から全国へと「束髪」が広がっていきます。しかし髪型が洋風になっていっても、服装は着物のままという女性が多く、昭和の始め頃までは和洋折衷スタイルが続いていました。 展示は、大江文庫が所蔵する明治中期の洋装と髪型の錦絵を紹介します。

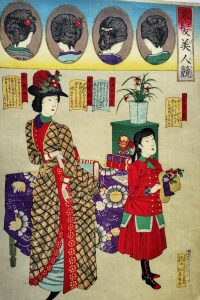

①束髪美人競 (絵師:楊洲周延) 版元網島亀吉 明治20年(1887)(大判錦絵三枚続の内2枚所蔵)

明治18年(1885)に医師の渡邉鼎(かなえ)と経済記者の石川瑛作が、手入れが大変で、不経済な日本髪の廃止を訴え「婦人束髪会」が結成されました。

替わる髪型として「束髪(そくはつ)」を提唱し、束髪の種類や結い方を錦絵にして普及を促していきます。ここで云う「束髪」とは、三つ編みを結い上げて髷(まげ)にしたり、髪を捻り上げて毛先を巻き込んだりしたもの。それまでの日本髪より軽く、簡単に結えるのが特徴で、しだいにその種類を増やし、流行の髪型も登場するようになっていきます。

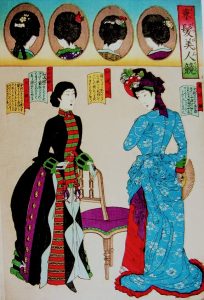

②鬘附束髪図会 (絵師:楊洲周延) (大判錦絵三枚続の内2枚所蔵)

ドレスを着た束髪の女性を中心に、周囲に複数の束髪の図と結い方の説明を配した図。各図に題名が記されていることから、セット売りではなく、好みの髪型が載っているものを選んで購入していたものと思われます。束髪の髪飾りには、花やリボンなどが使われているのが図から見てとれます。

③改良かつら付 (絵師:楊洲周延 版元:勝木義勝 明治20年(1887)

周延が他の2点と同じように、かつら、帽子を描いた作品です。束髪や帽子は、切り取って女性に被せ、髪型のイメージを膨らませることができる仕組みになっています。